Wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein.

Elberfelder 1871 – Matthäus 18,18

Ich versichere euch: Was ihr hier auf der Erde für verbindlich erklären werdet, das wird auch vor Gott verbindlich sein; und was ihr hier für nicht verbindlich erklären werdet, das wird auch vor Gott nicht verbindlich sein.

Gute Nachricht Bibel 2018 – Matthäus 18:18

Ich sage euch: Was ihr auf der Erde verbietet, ist auch im Himmel verboten, und was ihr auf der Erde erlaubt, ist auch im Himmel erlaubt.

Neues Leben Bibel 2014 – Matthäus 18,18

Ich sage euch dies: Wem ihr auf der Erde seine Sünde anlastet, der soll auch im Himmel damit belastet sein. Und wen ihr auf der Erde von seiner Schuld freisprecht, der soll auch im Himmel frei sein.

Wörtlich: Was ihr auf der Erde binden werdet, das soll im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll im Himmel gelöst sein

Hoffnung für alle – 1996 – Matthäus 18:18

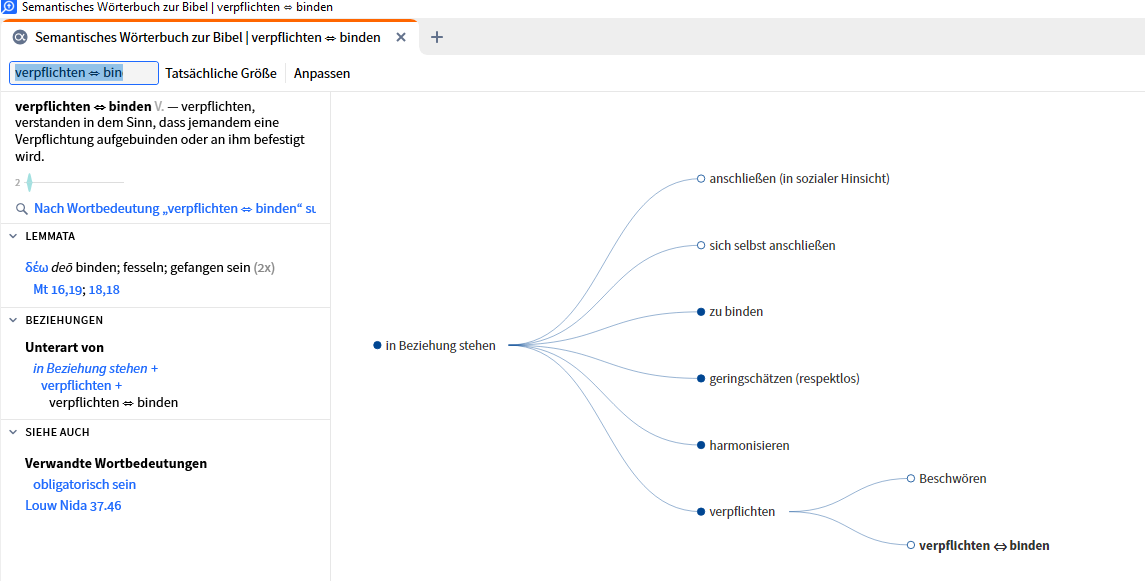

δέωe: Autorität über etwas ausüben, das nicht rechtmäßig ist – „verbieten, nicht erlauben, nicht zulassen“. ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς „Was ihr auf Erden verbietet, wird auch im Himmel verboten sein“ Mt 16:19. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Auslegungen der Bedeutung dieser Aussage in Mt 16,19, und Übersetzer sollten diese Passage in verschiedenen Kommentaren sorgfältig prüfen.

Griechisch-Englisches Lexikon des Neuen Testaments: basierend auf semantischen Gebieten

1. deo (δέω, 1210), „binden“, wird (a) wörtlich für jede Art von „Bindung“ verwendet, z. B. Apostelgeschichte 22:5; 24:27, (b) im übertragenen Sinn für das Wort Gottes, das nicht „gebunden“ ist, 2 Tim 2:9, d. h. sein Dienst, sein Verlauf und seine Wirksamkeit wurden durch die Fesseln und die Gefangenschaft, die der Apostel erlitt, nicht behindert. Eine Frau, die zusammengekrümmt war, wurde von Satan durch das Wirken eines Dämons „gebunden“, Lukas 13:16. Paulus spricht in Apostelgeschichte 20,22 davon, dass er „im Geist gefesselt“ war, d.h. dass er durch seine Überzeugungen und unter der zwingenden Kraft des Geistes Gottes gezwungen war, nach Jerusalem zu gehen. Von einer Frau wird gesagt, dass sie an ihren Mann „gebunden“ ist (Röm. 7:2; 1. Kor. 7:39) und der Mann an seine Frau (1. Kor. 7:27). Die Worte des Herrn an den Apostel Petrus in Matthäus 16:19 über das „Binden“ und an alle Jünger in 18:18 bedeuten im ersten Fall, dass der Apostel durch seinen Dienst am Wort des Lebens die Ungläubigen vom Reich Gottes fernhalten und die Gläubigen aufnehmen würde. Auch in Bezug auf 18,18, der die Ausübung von Disziplinarmaßnahmen im Bereich der Ortsgemeinde einschließt, ist die Anwendung des rabbinischen Sinns von Verbieten fragwürdig. Siehe BOND, KNIT, Note, TIE.

Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words

Die Entscheidung der Gemeinde wird vom Himmel bestätigt, wenn sie den hier genannten Schritten gefolgt ist. In Matthäus 16,19 wurde die Autorität zu binden und zu lösen dem Apostel Petrus gegeben im Zusammenhang mit den Anfängen der weltweiten Gemeinde; hier aber wird diese Autorität jeglicher örtlichen Gemeinde gegeben. Das setzt voraus, daß eine örtliche Gemeinde so gut mit den Gedanken Gottes vertraut ist, daß sie genau das tut, was der Herr Jesus getan hätte. Alles andere ist ungeistliche Anmaßung. In 1Kor 5,4 wird diese Voraussetzung genannt: Die Gemeinde ist versammelt »mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus«. Binden ist die Zuchtmaßnahme, durch die der fehlende Bruder wie ein Ungläubiger behandelt wird, bis Buße und Wiederherstellugn wiederum geistliche Frucht entstehen lassen; dann kann wieder gelöst werden. In dieser ganzen Sache tun der Himmel und die örtliche Gemeinde die gleiche Sache.

Benedikt Peters – Was die Bibel lehrt

Es bleibt noch, diese beiden Punkte zu erklären, soweit wir es können: worin diese Macht, Sünden zu vergeben und zu behalten, besteht, und in welcher Weise sie der Kirche innewohnt. Was den ersten Punkt betrifft, so müssen wir uns zunächst fragen, welche Vorstellung er denjenigen vermittelt, zu denen Christus die Worte gesprochen hat. Es wurde bereits erklärt, dass sich die Macht des „Lösens“ und „Bindens“ auf die gesetzgebende Gewalt bezog, die vom Rabbinerkollegium beansprucht und ihm zugestanden wurde. In ähnlicher Weise bezog sich die hier erwähnte Macht auf ihre juristische oder richterliche Macht, nach der sie eine Person entweder „Zakkai“, unschuldig oder „frei“, „freigesprochen“, „Patur“, oder aber „schuldig“, „Chayyabh“ (ob zur Strafe oder zum Opfer) erklärten. Im eigentlichen Sinne handelt es sich also eher um eine administrative, disziplinarische Macht, „die Macht der Schlüssel“, wie Paulus sie in der korinthischen Kirche in Kraft gesetzt hätte, die Macht der Aufnahme und des Ausschlusses, der autoritativen Erklärung der Vergebung der Sünden, in deren Ausübung (so scheint es dem Verfasser) auch die Autorität zur Verwaltung der heiligen Sakramente enthalten ist. Und doch ist es nicht, wie manchmal dargestellt wird, die „Absolution von den Sünden“, die allein Gott und Christus als Haupt der Kirche zukommt, sondern die Absolution des Sünders, die er seiner Kirche übertragen hat: „Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Diese Worte lehren uns auch, dass das, was die Rabbiner aufgrund ihres Amtes beanspruchten, der Herr seiner Kirche aufgrund des Empfangs und der Innewohnung des Heiligen Geistes geschenkt hat.

Aldred Edersheim – Das Leben und die Zeiten von Jesus dem Gesalbten

Bei der Beantwortung der zweiten vorgeschlagenen Frage müssen wir einen wichtigen Punkt berücksichtigen. Die Macht des „Bindens“ und „Lösens“ war in erster Linie den Aposteln übertragen worden, und wurde von ihnen in Bezug auf die Kirche ausgeübt. Die Macht der Sündenvergebung und des Behaltens der Sünden hingegen war in erster Linie der Kirche übertragen worden und wurde von ihr durch ihre Vertreter, die Apostel, und diejenigen, denen sie die Herrschaft übertragen hatten, ausgeübt. Obwohl also der Herr in jener Nacht diese Macht seiner Kirche übertragen hat, geschah dies in der Person ihrer Vertreter und Leiter. Die Apostel allein konnten gesetzgebende Funktionen ausüben, aber die Kirche hat bis ans Ende der Zeiten „die Macht der Schlüssel“.

Der äußere Sinn ist leicht zu erfassen. Die feierliche Wendung »Amen, ich sage euch« wurde bei Mt 5,18 erklärt. Die Aussage »Was ihr auf Erden bindet« ist wörtlich aus Mt 16,19 übernommen und dort erklärt. In Mt 16,19 hat aber nur Petrus diese Vollmacht erhalten. Jetzt, in Mt 18,18, erhalten sie alle Jünger. Eine Begrenzung auf die Zwölf scheitert daran, dass im ganzen Kapitel 18 von den Jüngern allgemein die Rede ist und deshalb auch unser Vers alle Jünger meint. Die Vollmacht der Lossprechung hat also jeder wahre Jünger Jesu. Das ist wichtig für die Seelsorge.

Gerhard Maier – Edition C

Innerlich ist ein Zusammenhang mit V. 15-17 gegeben. Daraus folgt, dass die Gemeinde von Jesus sowohl zur geistlichen Gemeindezucht als auch zur Lossprechung des sündigen Bruders ermächtigt ist. Wenn sie ihre Vollmacht nicht missbraucht, hat ihr Urteil Gültigkeit, sogar »im Himmel«, d. h. vor Gott! Wie aber, wenn die Gemeinde in ihrem Urteil gespalten ist? Wir können ja nicht ausschließen, dass eine Minderheit u. U. näher bei Gottes Wort steht, wie es beispielsweise bei der Waldensergemeinde im Verhältnis zur viel größeren Papstkirche der Fall gewesen ist. In solchen Grenzfällen ist eine beiderseitige Hinkehr zu Gottes Wort nötig. Bringt auch das keine Lösung, dann können wir in dieser Welt nur der geschenkten Erkenntnis treu bleiben (Röm 14,22ff.; Jud 1,3). Praktisch wird das zur Aufhebung der bisherigen Kirchengemeinschaft führen. Der Entscheid liegt dann bei Gott.

Für das belastete Gewissen erhebt sich noch eine weitere Frage: Wie ist es, wenn wir Zweifel haben, ob der uns Lossprechende ein wahrer Jünger Jesu ist? Hier hat Gott die Hirten in der Kirche eingesetzt, d. h. die nach der Ordnung der Gemeinde berufenen Prediger und Seelsorger (vgl. Apg 14,23; 1 Kor 12,5.28; Eph 4,11ff.; 1 Tim 3; 1 Petrus 5,1ff.). Wer durch sie Lossprechung empfängt, darf auf deren Gültigkeit vertrauen. Ein Missbrauch fällt nicht dem geängsteten Gewissen zur Last, sondern ist von dem betreffenden Seelsorger zu verantworten.

Hier wird die größte Gabe sichtbar, die die Gemeinde der Welt zu bringen hat: die Vergebung der Sünden im Namen des Herrn

Manche Gemeinden / Kirchen zeigen aber deutlich, dass sie sich komplett von dem Geist Jesu „verabschiedet“ haben – indem sie zum Beispiel bei Kindesmißbrauch auf zwei Zeugen bestehen, oder andere Handlungen billigen, die Jesus klar verurteilt hat. Damit können wir dann „ohne schlechtes Gewissen“ diese Gemeinschaften verlassen, denn wo der „Geist Jesu“ mit Füßen getreten wird, haben wahre Anbeter nichts zu suchen.

Neueste Kommentare