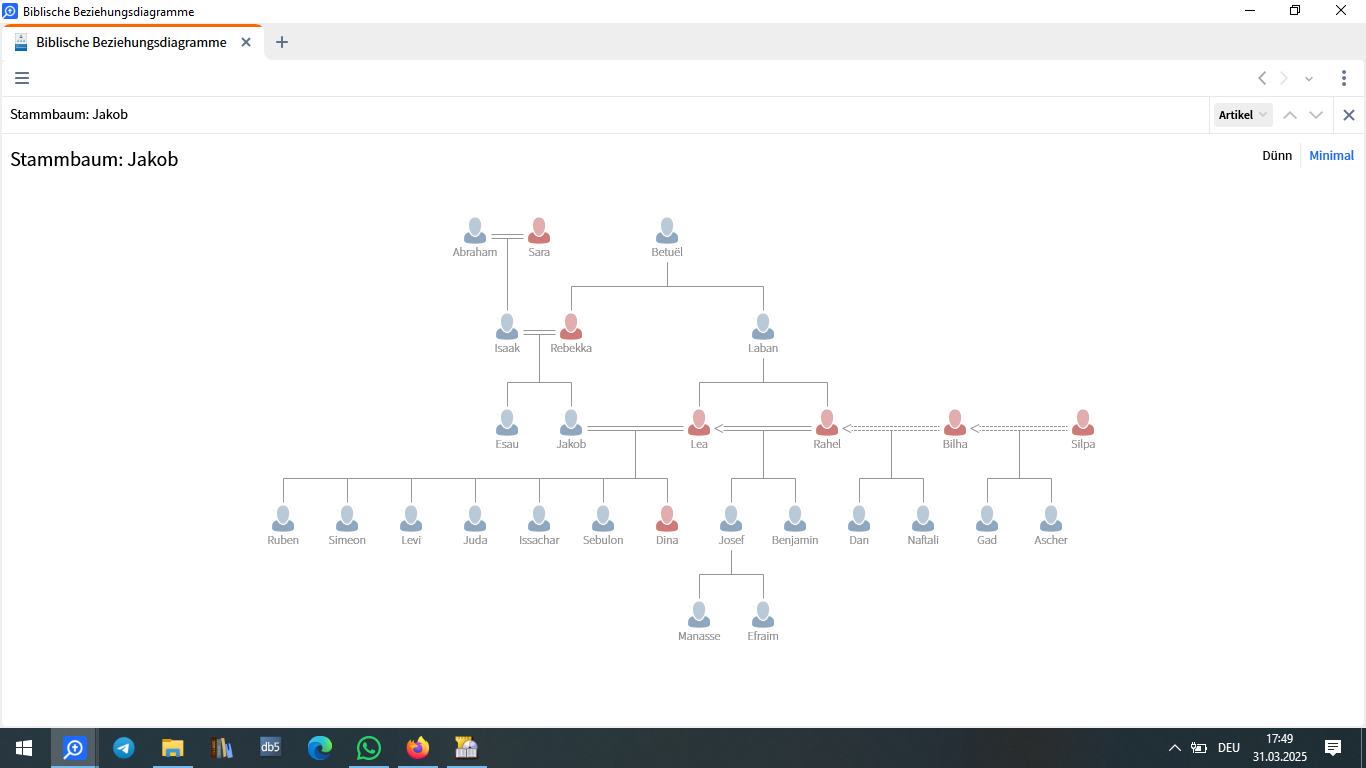

Da ist zum Beispiel Jakob. Er wurde von seinem Vater beauftragt, zu Laban zu gehen – einem Verwandten, der ebenfalls Jehova anbetete – und sich eine von dessen Töchtern zur Frau zu nehmen.

Laban soll ein Anbeter Jehovahs gewesen sein?? Dann schauen wir uns einmal verschiedene Lexika dazu an:

Einsichten über die heilige Schrift

(Lạban) [„Weiß“].

Der Enkel Nahors, eines Bruders Abrahams. Er war der Sohn Bethuels, der Bruder Rebekkas (1Mo 24:15, 29; 28:5) und der Vater von Lea und Rahel (1Mo 29:16). Laban wohnte in der Stadt Haran in Paddan-Aram, einem Landstrich Mesopotamiens (1Mo 24:10; 27:43; 28:6; 29:4, 5).

Laban wird ‘der Sohn Bethuels, der Syrer [wtl. „der Aramäer“]’, oder ‘Laban, der Syrer’, genannt (1Mo 28:5; 25:20; 31:20, 24). Diese Bezeichnung ist passend, wenn man berücksichtigt, dass er ein Bewohner von Paddan-Aram war, was „Ebene (Flachland) von Aram (Syrien)“ bedeutet. Laban war ein Semit, und in der Gegend, wo er ansässig war, sprach man Aramäisch, eine semitische Sprache.

In diese Gegend sandte der betagte Abraham seinen Diener, damit er eine Frau für Isaak suche (1Mo 24:1-4, 10). Als Laban Rebekkas Bericht von ihrer Begegnung mit Abrahams Diener hörte und die Geschenke sah, die sie erhalten hatte, lief er zu dem Diener hin, redete ihn mit „Gesegneter Jehovas“ an und erwies ihm Gastfreundschaft (1Mo 24:28-32). Ein wenig später beteiligte sich Laban maßgeblich an den Verhandlungen über Rebekkas Heirat; die Zustimmung für die Heirat kam sowohl von ihm als auch von Bethuel, seinem Vater (1Mo 24:50-61).

Jahre später reiste Jakob zur Familie seines Onkels Laban nach Haran, um der Rache Esaus zu entgehen und sich eine Frau zu nehmen (1Mo 27:41 bis 28:5). Mittlerweile hatte Laban zwei Töchter, Lea und Rahel (1Mo 29:16), und möglicherweise auch Söhne (1Mo 31:1). Laban kam mit Jakob überein, ihm für sieben Jahre Dienst seine jüngste Tochter Rahel zur Frau zu geben. Doch in der Hochzeitsnacht betrog er Jakob, indem er Rahel mit der älteren Tochter Lea vertauschte. Unter Berufung auf die örtliche Sitte schob er Jakobs Einsprüche beiseite und bot ihm dann Rahel als zweite Frau an, falls er ihm weitere sieben Jahre dienen würde (1Mo 29:13-28).

Als Jakob schließlich wegziehen wollte, drängte ihn Laban, zu bleiben und ihm gegen Lohn weiter zu dienen (1Mo 30:25-28). Man vereinbarte, dass Jakob alle gesprenkelten und scheckigen Schafe, die dunkelbraunen Schafe unter den jungen Widdern und jede scheckige und gesprenkelte Ziege für sich behalten konnte (1Mo 30:31-34). Aber die Worte, die Jakob später an Lea und Rahel und auch an Laban richtete (1Mo 31:4-9, 41), lassen erkennen, dass Laban diese ursprüngliche Vereinbarung während der folgenden Jahre häufig änderte, wenn es sich herausstellte, dass sich Jakobs Herden außerordentlich vermehrten. Labans Verhalten gegenüber Jakob war nicht wie früher, und auf Jehovas Anordnung hin beschloss Jakob, mit seiner Familie und mit seinen Herden in seine Heimat zurückzukehren (1Mo 31:1-5, 13, 17, 18).

Am dritten Tag, nachdem Jakob heimlich aufgebrochen war, erfuhr Laban davon und jagte ihm nach, bis er ihn in der Berggegend von Gilead eingeholt hatte. Eine göttliche Warnung hielt Laban jedoch davon zurück, Jakob Schaden zuzufügen (1Mo 31:19-24). Als sie sich trafen, machten Laban und Jakob sich gegenseitig Vorwürfe. Jakob wies auf die 20 Jahre seines treuen Dienstes hin, in denen er hart gearbeitet hatte, und zeigte, wie ungerecht Laban ihn behandelt hatte, indem er seinen Lohn 10-mal änderte (1Mo 31:36-42).

Laban war sehr darum besorgt, die Teraphim oder Hausgötzen zurückzuerhalten, die Rahel ohne Jakobs Wissen gestohlen hatte. Da Rahel sie verborgen hielt, konnte er sie nicht finden. Laban mag in seinem religiösen Denken von dem Volk beeinflusst worden sein, unter dem er wohnte und das den Mond anbetete; das kann man daraus schließen, dass er Omen gebrauchte und im Besitz von Teraphim war. Man beachte jedoch, dass sich Laban wahrscheinlich nicht nur aus religiösen Gründen so darum bemühte, die Teraphim ausfindig zu machen und zurückzuholen. In Nusi bei Kirkuk (Irak) wurden Tafeln ausgegraben, aus denen hervorgeht, dass der Besitz solcher Hausgötzen – gemäß den Gesetzen, die in jenem Gebiet zur patriarchalischen Zeit herrschten – dem Ehemann einer Frau das Recht verlieh, vor Gericht zu erscheinen und Anspruch auf das Vermögen seines verstorbenen Schwiegervaters zu erheben. Folglich dachte Laban vielleicht, Jakob selbst habe die Teraphim gestohlen, um später Labans Söhne zu enteignen. Das mag erklären, warum Laban nach seiner erfolglosen Suche nach den Hausgöttern bestrebt war, mit Jakob ein Abkommen zu schließen, das die Gewähr dafür gab, dass Jakob nicht nach Labans Tod mit den Hausgöttern zurückkehren und seinen Söhnen das Erbteil wegnehmen würde (1Mo 31:30-35, 41-52).

Laban schloss mit Jakob einen Friedensbund für ihre Familien, und um daran zu erinnern, wurde eine steinerne Säule aufgestellt und ein Steinhaufen errichtet. Jakob nannte den Haufen auf Hebräisch Galed, was „Zeugen-, Zeugnishaufen“ bedeutet. Laban bezeichnete ihn mit dem aramäischen oder syrischen Ausdruck Jegar-Sahadutha, der ebenfalls die Bedeutung von „Zeugnishaufen“ hat. Er wurde auch „Der Wachtturm“ genannt (1Mo 31:43-53). Nachdem Laban seinen Enkeln und Töchtern Lebewohl gesagt hatte, kehrte er nach Hause zurück, und danach wird er im Bibelbericht nicht mehr erwähnt (1Mo 31:54, 55).

Laban (ebräisch „der Weiße“), Sohn Bethuels (1Mos. 28, 5), Enkel Nahors (1Mos. 29, 5, „Sohn“ im Sinne von Nachkomme), Bruder Rebekkas (1Mos. 24, 29), Vater Rahels und Leas, wohnte zu Haran (1Mos. 27, 43) und heißt darum Aramäer (Luther „Syrer“), 1Mos. 25, 20 und sonst, redet auch einen anderen Dialekt als der aus Kanaan gekommene Jakob (1Mos. 31, 47).

Calwer Bibellexikon: Biblisches Handwörterbuch illustriert

Da der Vater Bethuel bei der Verheiratung Rebekkas schon alt war, steht Laban schon damals (Kapitel 1Mos. 31, 24) im Vordergrund. Bei Jakobs Aufenthalt in Haran (Kapitel 1Mos. 31, 29ff) ist er das Haupt der Familie. Er benimmt sich Jakob gegenüber, der mit der Zeit sein Schwiegersohn wurde, bei aller äußeren Liebenswürdigkeit (vergleiche schon 1Mos. 24, 31; 1Mos. 29, 14f) eigennützig, listig, wortbrüchig, 1Mos. 29, 23ff; 1Mos. 30, 27; 1Mos. 31, 7ff. 1Mos. 31, 38ff, welch letzte Stellen zeigen, dass nicht alle seine unlauteren Kunstgriffe erzählt sind. Auch die Zärtlichkeit gegen seine Töchter (1Mos. 31, 28) schließt nicht aus, dass er sie seiner Habgier dienstbar macht (1Mos. 31, 15). Er wird aber schließlich von dem noch gewandteren Jakob, dem sein Gott beisteht (1Mos. 31, 9ff; 1Mos. 29, 22), überlistet (1Mos. 30, 31ff; 1Mos. 31, 1. 1Mos. 31, 16. 1Mos. 31, 20), und seine Rechnungen bringen ihm am Ende nur Schaden. Jakobs Herden nehmen in dem Maße zu wie die Labans sich verringern, die erst durch Jakobs Sorgfalt gewachsen waren, und jener zieht endlich ohne Wissen seines Schwiegervaters von dannen samt dessen Töchtern.

Laban jagt ihm zürnend nach, muss aber von Rache abstehen, da Gott sie ihm wehrt, und wird obendrein beschämt, da er seine gestohlenen Hausgötter (ebräisch Teraphim) nicht entdecken kann, 1Mos. 31, 30ff. Darauf zieht er freundliche Saiten auf und schließt mit Jakob einen Freundschaftsbund am Berge Gilead, Vers 1Mos. 31, 44ff. Dieser Bund hat seine nationale Bedeutung für das Verhältnis der Israeliten zu jenem aramäischen Stamm am Euphrat, der sich gleichfalls von Therach herleitete. Beide Stämme sollten sich als Brüder ansehen. vergleiche die Artikel Rebekka, Jakob, Rahel, Lea.

v. Orelli.

Laban »Weiß«

Lexikon zur Bibel: Personen, Geschichte, Archäologie, Geografie und Theologie der Bibel . SCM R. Brockhaus

1) Sohn Betuëls und Enkel Nahors, des Bruders Abrahams (1Mo 24,15; 28,5; 29,5). Er war ein Aramäer (1Mo 25,20; 31,24) und wohnte in der Stadt Nahors (1Mo 24,10), das ist Haran (1Mo 27,43; 28,10). Als Bruder Rebekkas hatte er über ihre Heirat mitzuentscheiden (1Mo 24,29.50.51). Er hatte eine Anzahl Söhne (1Mo 30,35; 31,1) und zwei Töchter, Lea und Rahel (1Mo 29,16). Seinen Hauptbesitz bildeten Herden (V. 9; 31,38). → Jakob flüchtete zu ihm, als er sich von Esaus Rache bedroht fühlte. Wie 1Mo 24,30; 29,1–31,54 zeigt, war L. habsüchtig und betrügerisch (V. 22–27) und diente den Götzen (1Mo 31,30), obgleich er den Herrn kannte und sah, dass ihn der Herr um Jakobs willen segnete (1Mo 30,27). Als Jakob nach 20-jährigem Dienst mit Familie und Besitz heimlich fortgezogen war, verfolgte er ihn; doch Gott verbot ihm, mit Jakob anders als freundlich zu reden (1Mo 31,24). So schlossen sie einen Bund, und L. zog wieder heim (V. 44; 32,1).

Laban (hebr. laban).

Biblisch-historisches Handwörterbuch – BHH

– 1. Nachkomme Nahors, entweder Sohn (Gn 2447) oder Enkel und Sohn Bethuels (Gn 2415 285). In der Familiengeschichte der Erzväter ist er Nebenfigur, jedoch werden seine verwandtschaftlichen Beziehungen geflissentlich betont: zweimal ist er Brautvater, bei Rebekka (Gn 2429ff), bei Lea/Rahel (Gn 2910ff). So verhütet er die Überfremdung der Sippen (Gn 281 2919 u.ö.) mit. Den Glauben der Erzväter scheint er zu teilen (Gn 2450 3027 3149), hat aber einen Hausgott (Gn 3130) und spricht vom Gott Nahors (Gn 3153). L. ist reicher Herdenbesitzer, Stadtbewohner in Haran (Gn 2410 2743 2922, Faltkt. I, B 3) oder Qedem (Gn 291). Mit Eigennutz und Verschlagenheit weiß er seinen Vorteil zu wahren, bis er in Jakob seinen Meister findet. – Entgegen der engsten Verbindung mit der Sippe der Erzväter wird L. als »Aramäer« von ihr abgehoben (Gn 2520 285 3120), spricht als solcher einen anderen Dialekt (Gn 3147) und muß mit einem Vertrag in seine Grenzen verwiesen werden (Gn 3143–54) durch Errichtung eines Grenzmals. Die Unstimmigkeiten einzelner Angaben über ihn lassen sich nicht mit Klarheit auf verschiedene Traditionen zurückführen.

– 2. In Dt 11 wohl s. Libna (Nm 3320).

K. Cramer

Biblische Daten

The Jewish Encyclopedia: A Descriptive Record of the History, Religion, Literature, and Customs of the Jewish People from the Earliest Times to the Present Day

Sohn von Bethuel, Großneffe Abrahams, Onkel mütterlicherseits und Schwiegervater Jakobs. Da er in Aram-Naharaim (Mesopotamien; 1. Mose 24,10), auch bekannt als Padan-Aram (ib. 28,5), lebte, wird er „der Aramäer“ genannt (ib. 25,20, 31,20, 24 [A. V. „Syrer“]). Zum ersten Mal wird er anlässlich der Hochzeit seiner Schwester Rebekka erwähnt. Angelockt von dem Ring und den Armreifen, die Elieser ihr geschenkt hatte, geht Laban ihm entgegen, führt ihn ins Haus und übernimmt die Führung bei den Verhandlungen über die Abreise Rebekkas. Der Name „Bethuel“ wird nur einmal erwähnt, und zwar nach „Laban“ (ib. 24:29-32, 50, 53, 55; siehe BETHUEL). Ausführlicher wird Labans Umgang mit Jakob in Gen 29:13-29, 30:27-32:9 beschrieben (siehe JACOB, BIBELISCHE DATEN).

E. G. H.

M. SEL.

In der rabbinischen Literatur

wird Laban von den Rabbinern mit Beor, dem Vater Bileams, und mit Chushan-rishathaim (Richter 3,8) identifiziert, wobei der letzte Name als „Täter zweier Übel“ gedeutet wird (Sanh. 105a; vgl. Targ. pseudo-Jonathan zu Num. 22,5). R. Josua b. Levi hingegen identifiziert Laban mit Kemuel (Gen. 22:21), wobei der letztere Name als „der sich gegen Gottes Volk erhoben hat“ (קמו אל; Gen. R. lvii. 4) gedeutet wird. Der Name „Laban“ wird als „vor Bosheit glühend“ (ib. lx. 8) gedeutet, und der Nachname „Arammi“ (= „der Aramäer“; siehe LABAN, BIBELISCHE DATEN) als Anagramm von „ramma’ah“ (= „Hochstapler“; ib. lxx. 17). Laban wird auch „der Meister der Hochstapler“ genannt (ib. lxxv. 6). Als er die Armbänder an Rebekkas Armen sah (1. Mose 24,30), beschloss er, Elieser zu töten; doch dieser durchschaute seine Absicht und sprach den Heiligen Namen aus, wodurch er Kamele in der Luft über dem Brunnen schweben ließ. Dies und die Ähnlichkeit Eliesers mit Abraham ließen Laban glauben, dass Elieser Abraham sei. Laban lud ihn deshalb ein, das Haus zu betreten (Midr. Abkir, in Yalḳ., Gen. 109; vgl. Midr. Hagadah zu Gen. 24:23).

LABAN. Sohn von Bethuel, Enkel von Nahor, Abrahams Bruder, und Onkel von Jakob. Er lebte in Haran von Padan-Aram in Mesopotamien (Gen 24,15; 28,2; 29,4-5). Als Abraham einen Diener aus Labans Land schickte, um eine Braut für Isaak zu finden, schaute Laban mit begehrlichen Augen auf die goldenen Ringe und Armreifen, die er seiner Schwester Rebekka schenkte. Er unterstützte den Heiratsantrag und beteiligte sich dann an den zusätzlichen Geschenken, die der Diener der Familie machte (24:22, 29, 30, 53).

The Wycliffe Bible Encyclopedia

Viele Jahre später floh Jakob vor Esau in das Haus von Laban in Haran. Laban nahm ihn auf und stellte ihn als Gegenleistung für Rahel ein, damit er sieben Jahre lang seine Herden hütete. Labans Tochter (29:18). Doch dann brachte Laban Jakob mit einer List dazu, Rahels ältere Schwester Lea zur Frau zu nehmen (29:21-26). Obwohl Jakob eine Woche später Rahel heiraten durfte. Laban ließ Jakob sieben weitere Jahre für sie arbeiten (29:27-30). Jakob wollte dann in seine alte Heimat zurückkehren, aber Laban wollte ihn nicht verlieren, da er glaubte, Gott habe ihn durch Jakobs Anwesenheit gesegnet (30:25-27). Als Laban Jakob erlaubte, seinen Lohn vorzuschlagen, wurde vereinbart, dass Jakob einige Herden erhalten sollte, und zwar nach einer Vereinbarung, die Laban für sich selbst als vorteilhaft ansah. Jakob gelang es jedoch, ihn zu überlisten. Laban wurde ärgerlich, und Jakob machte sich nach 20 Jahren Dienst auf den Heimweg (31:41). Er nahm seine inzwischen zahlreichen Herden und Kinder mit seinen Frauen mit, die sich von ihrem Vater ungerecht behandelt fühlten.

Laban verfolgte Jakob mit einer Gruppe, aber Gott warnte ihn, Jakob nichts anzutun (31,22-24). Als er Jakob einholte, beschuldigte Laban ihn, ihn zu betrügen und Lea und Rahel zu zwingen, mit ihm zu gehen. Außerdem beschuldigte Laban Jakob, seine Hausgötter gestohlen zu haben. Jakob war daran unschuldig; Rahel hatte sie heimlich mitgenommen und versteckt, weil ihr Besitz nach der damals herrschenden Kultur Erbansprüche begründete. Laban schloss mit Jakob einen Bund, in dem sie vereinbarten, die Rechte des anderen zu respektieren, und sie trennten sich friedlich.

Laban war ein kluger und begehrenswerter Mann. Er erkannte den Gott seines Verwandten Abraham an, aber er vermischte dies mit der götzendienerischen Verehrung von Hausgöttern (Teraphim).

N. B. B.

Stellt sich also die Frage WANNbegann Abraham einen „anderen Gott“ anzubeten? In Josua wird deutlich gezeigt, dass Abraham von seinen Vorvätern eben NICHT Jehovah gedient hatte!

Laban Hebräisch lavan, was „weiß“ bedeutet. Die weibliche Form levanah, „die Weiße“, ist ein poetischer Begriff für den Mond.1 Diese Assoziation passt zu anderen Namen in Abrahams Familie, die mit dem Mondkult in Verbindung stehen, wie Terah, der mit yareaḥ, „Mond“, in Verbindung gebracht wird; Sarah, die hebräische Form von akkadisch šarratu, „Königin“, für die Gefährtin des Mondgottes Sin; und Milcah, von akkadisch malkatu, „Prinzessin“, der Name von Sins Tochter.

Nahum M. Sarna – Der JPS Tora-Kommentar – Genesis

Vers 27a beginnt mit der Formulierung: Dies sind die Geschlechter Teras. Hier wird erzählt, was aus Terach wurde, nämlich dass aus seinem Geschlecht Abraham hervorging. Nach Josua 24,2 war Terach ein Götzendiener, der den Mondgott Sin anbetete. Haran, wo die Familie ursprünglich herkam, und Ur der Chaldäer, wo sie eine Zeit lang lebte, waren beide Zentren der Mondanbetung. Die Namen der Familienmitglieder zeigen tatsächlich den Einfluss der Mondgottverehrung. Der Name Sarai zum Beispiel stammt von dem Wort Scharrate, was „Königin“ bedeutet. Dies war die akkadische Übersetzung des sumerischen Namens von Ningal, der Frau des Mondgottes Sin. Ein weiterer Name ist Milka, der von dem Wort Malkatu abgeleitet ist, was „Prinzessin“ bedeutet und der Titel von Ischtar war, der Tochter des Mondgottes Sin. Der Name Laban bedeutet „weiß“ und ist die poetische Bezeichnung für den Vollmond. Diese verschiedenen Namen zeigen also alle den Einfluss der Verehrung des Mondgottes und bestätigen, was Josua 24:2 über Terach als Götzendiener sagte. Die Familie stammte ursprünglich aus Haran im Land Aramäa (Aram-Syrien), zog aber nach Ur der Chaldäer, das etwa 600 Meilen südöstlich lag.

Arnold Fruchtenbaum – Genesis

ALso Laban war kein Anbeter Jehovahs, kannte diesen aber.

Neueste Kommentare