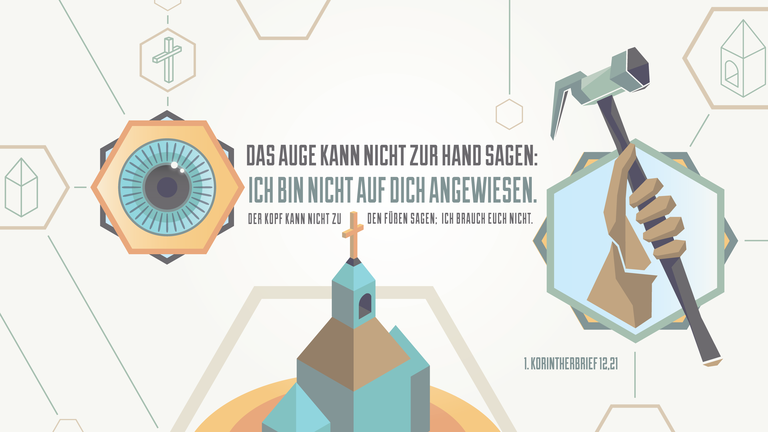

Das Auge kann nicht zu der Hand sagen: Ich bedarf deiner nicht; oder wiederum das Haupt zu den Füßen: Ich bedarf euer nicht;

sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig;

Das Auge kann nicht zu der Hand sagen: Ich kann dich entbehren; eben so wenig der Kopf zu den Füssen: Ich bedarf eurer nicht;

vielmehr sind gerade diejenigen Glieder des Körpers, welche die schwächern scheinen, die unentbehrlichsten;

Das Auge kann nicht zur Hand gehen und sagen: „Ich brauch dich nicht!“ Und der Kopf kann auch nicht zum Fuß sagen: „Ich hab keinen Bock auf dich!“

Tatsächlich sind die eher nicht so prallen Körperteile genau die, die so wichtig sind.

Lies doch bitte einmal den gesamten Zusammenhang in DEINER Bibel – und dann am Besten in einer anderen Übersetzung! Fällt dir auf, worauf Paulus hier hinaus will? Will er sagen, dass jeder seinen Platz in der org hat?

Wenn ein Körper leben soll, braucht er Verschiedene Glieder (V. 19). Daher soll kein Glaubender sich selbst oder seine Gabe für minderwertig halten und sich die Gabe eines anderen Gliedes wünschen. Die Gaben werden nicht nach dem Zufallsprinzip verteilt (vgl. V. 11), sondern sorgfältig eingesetzt, gemäß dem vollkommenen Willen Gottes (V. 18).

1Kor 12:21-26

Zwischen den Verschiedenen Körperteilen besteht eine wechselseitige Abhängigkeit. Wer scheinbar eine größere Gabe besitzt, soll also nicht glauben, daß er allein leben kann, denn ein Körperglied, das vom Körper abgetrennt wird, geht zugrunde. Noch wichtiger ist jedoch, daß einem Glied, das eine geringere Gabe zu haben scheint, von den anderen Gliedern des Leibes umso größere Aufmerksamkeit gewidmet wird (vgl. 1Kor 14,1-5), so wie auch die Teile des Körpers, die man für weniger vorzeigbar hält, mit größerer Sorgfalt gekleidet werden ( 1Kor 12,22-24 ).

Möglicherweise bildet der Abschnitt über die schwächsten (V. 22; vgl. 1Kor 8,7-13 ) und am wenigsten ehrbaren Glieder ( 1Kor 12,23; vgl. 1Kor 11,22), die daher besonderer Pflege und Beachtung bedürfen, einen Rückgriff auf einen früheren Gedankengang, der so mit dem jetzigen verknüpft wird. Es gehört zum Plan Gottes („Gott hat den Leib zusammengefügt“), daß die Glieder des geistlichen Leibes wechselseitig Sorge für das Wohlergehen der anderen tragen ( 1Kor 12,25b-26; 1Kor 10,24.33), so daß keine Rivalität entsteht („damit im Leib keine Spaltung sei“; 1Kor 1,10; 11,18) und sie tatsächlich in Einigkeit miteinander leben (1Kor 12,26).

1Kor 12:27-31 aDer einigende Teil im geistlichen Leib ist Christus. Als das Haupt ( Eph 1,22; vgl. 1Kor 11,3) beherrscht er den Leib und gibt seinem Willen in souveräner Weise Ausdruck. Sein Gebot lautet, daß unter allen Gliedern Liebe herrschen soll (Joh 15,12). Die Liebe ist die Kraft, die die Einheit in der Verschiedenheit aufrechterhalten kann – ein Gedanke, dem Paulus sich kurz darauf zuwendet ( 1Kor 12,31 b – 1Kor 13,13).

Zunächst betont er jedoch zum dritten Mal (vgl. 1Kor 12,18.24.28), daß die Gaben des Geistes von Gott, nicht von Menschen, verliehen werden. In der erneuten Aufzählung (manche Punkte wurden bereits in V. 7-10 erwähnt, manche sind neu; vgl. auch andere Textstellen, an denen von Geistesgaben die Rede ist, z. B. Röm 12,6-8; Eph 4,11; 1 Petrus 4,10-11- nur die Gabe der Lehre taucht in jeder Liste auf; es existiert also wohl kein vollständiger Katalog) spricht er von den Gliedern, von den mit Geistesgaben begnadeten Menschen.

Die Tatsache, daß Paulus die drei erstgenannten Gaben mit Ordnungszahlen Versieht („erstens … zweitens … drittens“), legt die Annahme nahe, daß sie für die Korinther eine weniger wichtige Rolle spielen (vgl. 1Kor 12,21-24). Die Apostel, Propheten und Lehrer stehen vom Ansehen her wahrscheinlich unter denen, die die spektakulärere Gabe des Zungenredens besitzen. Dennoch sind die drei ersten Gaben wohl größer (V. 31), weil sie für den Leib Christi in seiner Gesamtheit wertvoll sind.

Wahrscheinlich nennt Paulus sie deshalb als erste und sagt auch, daß die Gemeinde in der Versammlung nach diesen größeren Gaben streben soll (vgl. 1Kor 14,1-5). Begnadete Apostel, Propheten und Lehrer dienen der ganzen Gemeinde und sorgen daher für Einheit und gegenseitige Erbauung. Die Gabe des Zungenredens dagegen befriedigt lediglich den Hang der Korinther zur Selbstdarstellung und ihren Drang nach Freizügigkeit. Diese egozentrische Haltung fügt der Gemeinschaft auch in anderen Bereichen Schaden zu (z. B. beim Essen von Götzenopferfleisch, beim Verhalten der Frauen im Gottesdienst, bei der Feier des Abendmahls). Es fehlt der korinthischen Gemeinde an Nächstenliebe, einer Eigenschaft, der Paulus sich im folgenden unter Einsatz seiner ganzen Beredsamkeit zuwendet.

Die Bibel erklärt und ausgelegt – Walvoord Bibelkommentar

1Kor 12,12:

»Denn gleichwie ein Leib ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber des Leibes, wiewohl ihrer viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus.«

Paulus macht am Bild vom Leib die Einheit der Gemeinde deutlich (vgl. Röm 12,4ff.; 1Kor 10,17; Eph 1,23; 4,4ff.; Kol 1,18; 2,19; 3,15). Es ist aber mehr als ein Bild. Darauf weist die Schlussfolgerung hin: »so auch Christus« (nicht, wie zu erwarten: »so auch ihr als die Gemeinde«). »Leib« beschreibt auch die Einheit des erhöhten Herrn mit den Seinen. Die Einheit der Gemeinde beruht auf der Wirklichkeit ihrer Einheit mit dem Christus als dem Haupt (vgl. 1Kor 11,3; Eph 1,22; 4,15; 5,23; Kol 1,18). Der menschliche Leib ist ein ganzes, und die einzelnen Glieder sind in ihm zu einer Einheit verbunden, das ist Abbild der christlichen Gemeinde. Sie ist in wesenhafter Einheit mit Christus ein Leib, ohne dass die Verschiedenartigkeit der einzelnen »Glieder« dabei verloren geht. Die Einheit ist nicht Uniformität, sondern Einheit in Vielfalt.

1Kor 12,13:

»Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft, wir seien Juden oder Griechen, Unfreie oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt.«

Taufe – als das Datum des neuen Lebens, heute aufzufächern in Taufe, Wiedergeburt, Bekehrung bei unserer volkskirchlichen Säuglingstaufpraxis – und Herrenmahl sind die Taten Gottes durch den »einen Geist«, in denen die Einheit der Gemeinde, ihr neues Sein in der Christusverbindung gewirkt wird. Nicht das eigene Bemühen macht die Gemeinde zum »Leib«; einzig und allein Gottes Tat im Geist schafft und setzt dies. Beide Sakramente haben diese unverzichtbare Spitze: Sie sind Gottes alleiniges Handeln und verweisen uns an den Ort der demütig und dankbar Empfangenden. Das sollten wir neu lernen, vielleicht von dorther wieder einen Zugang zur Kindertaufe gewinnen; eben nicht als Qualitätsaussage, sondern als Platzanweisung. Gott selbst schafft durch den »einen Geist« als seine gegenwärtige Wirkungsmacht Einheit, die menschliche Trennungen im Zusammenleben der Gemeinde, wo Juden und Griechen gemeinsam essen, beten und feiern, aufhebt. Für jüdische Fromme ist das ein Skandal; wo Freie und Sklaven untereinander in brüderlicher Nähe und Liebe Gottesdienst feiern, ist das für Griechen eine tiefe Beleidigung. Doch durch die Wirkung des Gottesgeistes können sie sich annehmen und tragen, denn an ihnen wirkt der eine Geist die Frucht des Geistes, die Liebe (vgl. Gal 5,22; auch Gal 3,28). In der Taufe sind wir alle zu einem Leib verbunden (vgl. Röm 6,3; 1Kor 10,2; Eph 4,5), und im Herrenmahl wird diese Einheit des Leibes mit dem Herrn und untereinander gelebt und vergewissert. Für die Welt und auch in der Welt bleiben soziale, kulturelle und rassische Verschiedenheiten sicher bestehen, aber sie sind für die Jünger Jesu zunichte gemacht in der Einheit der Gemeinde; sie haben keine letzte und auch keine jetzt trennende Mächtigkeit mehr.

1Kor 12,14:

»Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.«

Die Einheit schließt die Originalität nicht aus, sondern ein. Die Ideologien propagieren eine Gleichheit aller, die allzu schnell zu einer Zwangsgleichheit, zur Uniformität ohne Möglichkeit des Sich -selbst -Seins führt. Der Geist Gottes ist nicht ein Geist der Uniformität, sondern der Originalität. Und das wird in dem Leben der Gemeinde, in den je zugeeigneten Begabungen deutlich. Dort ist der Geist Gottes lebendig, wo jeder sich selbst sein kann und darf, eingebunden in die Lebens – und Liebesgemeinschaft des Leibes Christi.

1Kor 12,15-16:

»(15) Wenn aber der Fuß spräche: Ich bin keine Hand, darum bin ich des Leibes Glied nicht, sollte er um deswillen nicht des Leibes Glied sein? (16) Und wenn das Ohr spräche: Ich bin kein Auge, darum bin ich nicht des Leibes Glied, sollte es um deswillen nicht des Leibes Glied sein?«

Die einzelnen Glieder der Gemeinde dürfen ihre Gabe und Dienstanweisung – in der jeweiligen Eigenart und Verschiedenheit – annehmen. Nicht das macht den Leib aus, dass alle Glieder dieselbe Funktion haben, sondern dass jedes Glied das ihm Zugeteilte übernimmt und ausführt. Wenn einzelne Glieder die ihnen geschenkte Gabe und Aufgabe übersehen, weil sie sich gegenüber anderen als minderwertig betrachten und auf diese neidisch sind, kann der Leib als ganzes nicht das tun, was er soll. Jeder, den der Gottesgeist gegriffen und begabt hat, hat seinen unverzichtbaren Platz in der Gemeinde. Kein Glied der Gemeinde soll meinen, weil es eine (vielleicht besonders hervorhebende) Geistesgabe nicht hat, gehöre es nicht zum Leib. Kennen wir nicht die Aussage, dass der, der nicht die Gabe der Zungenrede hat, noch kein ganzer Christ ist? Das wird wohl auch in Korinth im Hintergrund stehen. Das aber zerstört die Einheit der Gemeinde. »Du störst mit deinen ängstlichen, vergleichenden Minderwertigkeitsgefühlen die Einheit der Gemeinde!« Lassen wir uns das sagen: Wir dürfen ein christliches Selbstbewusstsein haben, das darin lebt: »Mein Herr hat mich an diesen Platz gestellt und mit dieser Dienstgabe betraut.«

1Kor 12,17-18:

»(17) Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? (18) Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches am Leibe besonders, wie er gewollt hat.«

Minderwertigkeitsgedanken richten sich gegen Gott selbst. Er hat »die Glieder gesetzt, ein jegliches am Leibe besonders«. Er hat das »gewollt«. Es ist sein göttlicher Wille, dass in der Gemeinde – das Bild vom »Leib« lässt sich überall bruchlos übertragen – jedes einzelne Glied seinen Platz, seine Aufgabe und seinen Dienst hat. Kein Glied ist und kann der ganze Leib sein. Sonst würde Wesentliches fehlen. Hören wir diese Tröstung, Ermutigung, aber auch Zurechtweisung: Wo du fehlst, deine Gabe nicht in die Gemeinde einbringst, da fehlt Wesentliches, da leidet der Leib Schaden!

1Kor 12,19-20:

»(19) Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? (20) Nun aber sind der Glieder viele, aber der Leib ist einer.«

Leib und Glieder gehören zusammen. Die vielen Glieder sind verbunden, ja zum Gebrauch erst tüchtig dadurch, dass sie an und in einem Leib zusammenwirken und zueinander geordnet sind. Der Leib besteht nicht aus einem Glied – das wäre eine greuliche, untaugliche Missgeburt. Dan wird auch dem Hochmut dessen gewehrt, der meint, seine Gabe sei die allen anderen überlegene. Überhaupt gilt: Wenn wir mit unserer Gabe, in unserem Dienst und Platz das neidische oder hochmütige Vergleichen beginnen, schädigen wir den Leib zutiefst. Das mag nicht nur den Korinthern in ihren vergleichenden und einander be – und abwertenden Streitigkeiten gesagt sein, sondern gilt der Gemeinde Jesu aller Zeiten.

1Kor 12,21:

»Es kann das Auge nicht sagen zu der Hand: Ich bedarf dein nicht; oder wiederum das Haupt zu den Füßen: Ich bedarf euer nicht.«

Wenn Sätze fallen, wie: »Ich bedarf deiner nicht«, dann ist die Einheit zumindest bedroht, dann ist die Liebe, das Kennzeichen der Jünger, schon zerbrochen. Wir haben einander nötig, wie das Auge auf die Hand, wie der Kopf auf die Füße angewiesen sind. Unsere ungebrochene Eigensucht und der Mangel an Liebe wird dann am deutlichsten, wenn wir nicht mehr wissen und leben, dass wir in der christlichen Gemeinde einander brauchen. Das aber ist nicht oberflächlich oder im Sinn von »Einigkeit macht stark« gemeint, sondern es geht um Wesentlicheres: Es gilt, den Auftrag des Herrn auszufahren, gemeinsam zu seiner Ehre zu wirken. »Ich bedarf deiner«: Das ist echte Bruderliebe. Keiner hat nur zu geben; jeder ist auch auf die Gaben angewiesen, die den anderen zuteil geworden ist. Wer meint, den bzw. die anderen nicht zu brauchen, weil er an sich und seiner Gabe genug hat, steht in Gefahr, dem Hochmut zu verfallen. Dann kommt der »alte Mensch« wieder zum Zuge, und beide, sowohl dieser Einzelne als auch die ganze Gemeinde, nehmen daran Schaden.

1Kor 12,22-23:

»(22) Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die uns dünken die schwächsten zu sein, sind die nötigsten; (23) und die uns dünken am wenigsten ehrbar zu sein, die umkleiden wir mit besonderer Ehre; und die uns übel anstehen, die schmückt man am meisten.«

Die »schwächsten« Glieder »sind die nötigsten«: das ist ein überraschender Satz. Doch schon vom menschlichen Körper gilt, dass Glieder und Organe, die wir gar nicht beachten, die uns vielleicht sogar entbehrlich erscheinen, doch für die Gesundheit und Kraft oft unentbehrlich sind. Ohne Hand oder Fuß kann man noch leben, nicht aber ohne uns vielleicht im täglichen Empfinden völlig unwichtig erscheinende Drüsen zum Beispiel. Gerade für den »Leib« der Gemeinde Jesu Christi gilt das genauso. Suchte doch ihr Herr besonders die Schwachen und Ausgestoßenen, an ihnen zeigt sich die Ehre und Kraft Gottes in eindeutiger Weise, und sie bewahren so die ganze Gemeinde vor dem gefährlichen Hochmut, der nicht mehr aus dem Empfangen lebt (vgl. Mt 11,25-28; auch Ps 6,3; Hes 34,16; Apg 20,35; Röm 14,1; 15,1; 1Kor 1,27; 9,22; 2Kor 12,9ff.; 1Thess 5,14; Hebr 4,15). So ist es im Leib: Die Glieder, »die uns dünken am wenigsten ehrbar zu sein« und »die uns übel anstehen« – angespielt ist wohl ohne Abwertung, aber vom Standpunkt der Scham und Sitte aus, auf die Geschlechtsorgane -, »die umkleiden wir mit besonderer Ehre«, »die schmückt man am meisten«. So soll es auch am »Leib« der Gemeinde Jesu sein. Dan hat der Schwache seinen Platz und genießt besondere Wertschätzung. Die Gemeinde Jesu Christi wird an ihrem Verhalten gegenüber den Schwachen erkannt, denn sie folgt hier nicht den Maßstäben von Leistung, Können und Haben der Welt, sondern sieht jedes Glied als Gottes Geliebten, Berufenen und Heiligen.

1Kor 12,24-25:

»(24) Denn die uns wohl anstehen, die bedürfen’s nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, (25) auf dass nicht eine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander gleich sorgen.«

»Gott hat den Leib zusammengefügt« (wörtlich: »zusammengesetzt, fest vereinigt«): Darauf beruht die Einheit der Gemeinde. Wer Glied am Leibe ist, das wird nicht von uns entschieden, sondern von Gott; er erwählt, er tut hinzu (vgl. Apg 2,41; 2,47; 5,14; Röm 9,10ff.). Wer mir Bruder und Schwester im Herrn ist, das bestimme nicht ich, sondern das setzt Gott, das bestimmt nicht meine Sympathie oder Antipathie, sondern Gottes Liebe; so hat auch im »Leib« Gemeinde das »geringere Glied« (wörtlich: »nachstehend, benachteiligt sein«) »höhere Ehre«, die ihm Gott gibt, denn er tut sein Werk gerade durch die Schwachen. Er will, »dass nicht eine Spaltung im Leibe sei«. Das ist es ja, was die Gemeinde in Korinth in heftigstem Streit spaltet: ihre Auseinandersetzungen um die »Ehre«. »Wer hat den vollmächtigeren Lehrer?« (vgl. 1Kor 1,10ff.). »Wer hat die größere Weisheit?« (vgl. 1Kor 2). »Wer hat die größere Kraft?« (1Kor 4). »Wer hat die größere Toleranz« (1Kor 5), »die größere Freiheit« (1Kor 6), »den größeren Verzicht« (1Kor 7), »die größere Gabe« (1Kor 14)? Gott teilt die Ehre zu und nimmt sich besonders der Schwachen an. So sollen und können »die Glieder füreinander gleich sorgen«, in Demut und Ehrerbietung einander sich annehmend, wie Christus sie angenommen hat (vgl. Röm 15,7; Gal 5,13).

1Kor 12,26:

»Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit.«

Wieder ist das Bild des menschlichen Körpers – besonders beim Schmerz, der ja auf den ganzen Körper Auswirkungen hat treffendes Bild für das Miteinander der Gemeinde. »Wenn ein Glied leidet«, etwa unter seinen Minderwertigkeitsgedanken, aber auch unter anderen Arten des Leidens (wörtlich: »in Unglück kommen«), »so leiden alle Glieder mit«, sie werden in Mitleidenschaft gezogen. Gerade darin zeigt sich die wirkliche brüderliche Liebe, dass uns der andere nicht gleichgültig lässt, wie auch wir alle vom »Mitleiden« Christi leben (vgl. Mt 9,36; 14,14; 15,32; 18,27; 20,34; Lk 15,20; Hebr 4,15). Ebenso aber auch gilt: »Wenn ein Glied wird herrlich gehalten« (wörtlich: »verherrlicht wird«) – etwa dass Gott besonderen Segen und Frucht schenkt -, »so freuen sich alle Glieder mit.« Das ist wahrhaft einträchtige Gemeinde, eine Gemeinde, die die Prägung der Liebe trägt. Denn dort, wo Liebe ist, ist ungekünsteltes Mitleiden und ungeheuchelte Mitfreude, denn ich bin auf den andern ausgerichtet. Unsere Gleichgültigkeit an Leid und Freude des Bruders zeigt wieder unseren Mangel an Liebe.

1Kor 12,27:

»Ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil.«

Der Apostel entwirft hier kein Idealbild, sondern er beschreibt trotz aller Mängel und Brüche – die Wirklichkeit der christlichen Gemeinde in Korinth. Das ist die überwältigende Geisteswirkung, das ist die unüberbietbare Würde: »Ihr seid der Leib Christi.« Und an diesem »Leib« ist jeder einzelne der korinthischen Gemeinde als Teil eingefügt, eben als »Glied«. Immer wieder erinnert Paulus die Gemeinde an ihre Wirklichkeit.

1Kor 12,28:

»Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs erste Apostel, aufs andre Propheten, aufs dritte Lehrer, danach Wundertäter, danach Gaben, gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Zungen.«

Gott hat diese Wirklichkeit des einen Leibes seiner Gemeinde geschaffen, und er hat auch jedem einzelnen Glied sein Amt zugeteilt: Er »hat gesetzt …« Niemand kann sich selbst zu etwas einsetzen, soll es in Vollmacht sein; das tut allein Gott. Gott hat beauftragt: Das gilt zuerst für die, die mit der Verkündigung seines Wortes beauftragt sind, für Apostel, Propheten und Lehrer. Die Aufzählung dieser drei Beauftragungen ist zugleich eine Rangordnung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht. Gott hat »aufs erste Apostel« eingesetzt, vom Herrn selbst berufene Augen – und Ohrenzeugen des irdischen Jesus, denen von ihrer Zeugenschaft her besondere Autorität zukommt. Das Apostelamt ist ein einzigartiges, unwiederholbares Amt (vgl. zu 1Kor 1,1). »Propheten« werden an zweiter Stelle genannt. Dies sind Männer, die vom Geist Gottes geleitet in bestimmten Situationen Gottes Willen aussagen und sein Handeln voraussagen und so die Gemeinde zu rechter Nachfolge anleiten. Zum dritten werden »Lehrer« genannt, Männer, die in der Auslegung des Wortes Gottes die Gemeinde in der Offenbarung und im Willen und Plan Gottes unterweisen und gründen. Dass hierbei noch keine fest abgegrenzten »Ämter« vorliegen, wird schon an Paulus selbst deutlich. Er tritt ja als Apostel in seinen Briefen ebenso als Prophet wie als Lehrer vor die Gemeinde. Doch wird auch die jeweils unterschiedene Beauftragung mit diesen Diensten der Verkündigung bezeugt (vgl. Apg 13,1). Die drei »Ämter« genießen wohl deshalb besonderen Vorrang, weil durch ihre geistgewirkte Arbeit Gemeinde ins Leben gerufen und gefestigt wurde und wird.

Nach diesen Kirchen gründenden Diensten folgen die Gemeinde stärkende und ordnende Geisteswirkungen, die je Einzelnen in der Gemeinde verliehen sind: »Die »Wundertäter« (wörtlich: »Machttaten«; vgl. zu 1Kor 12,10), durch die der Sieg Jesu Christi gegenüber den dämonischen Mächten vollzogen wird; »Gaben, gesund zu machen«, wo die Herrschaft Jesu Christi gerade auch in der Leiblichkeit des Nachfolgers sichtbar wird. Die »Helfer« (wörtlich: »Hilfeleistungen«): das meint – und auch das ist Geisteswirkung – die Fürsorge für die Bedürftigen, also die Gnadengabe »Diakonie«, die Wirkung des Heiligen Geistes ist vgl. Apg 6,3). Diakonie ist etwas ganz anderes als Nächstenliebe; Diakonie ist nicht machbar, sondern Geisteswirkung. Die »Regierer« (wörtlich: »Leitungen«; auch im Griechischen mit dem Sinn »Verwaltung«): gemeint ist das – hier bezeichnenderweise ganz am Ende der Aufzählung genannte – Leitungsamt, das das Leben in der Gemeinde ordnet und lenkt. Auch das ist Geisteswirkung und nicht einfach erlernbar.

Hier bekommt das »Amtliche«, das Verwaltungsgeschäft – so oft geschmäht – einen geheiligten Stellenwert. Und die Überbetonung dieser Geistesgabe in Korinth deutlich zurechtrückend am Ende wird von Paulus die Geistesgabe der Zungenrede hinzugefügt, die Anbetungsgabe, die den Lobpreis Gottes in der Gemeinde nicht verstummen lässt. Alle Dienste und Geisteswirkungen stehen unter dem Vor-Satz: »Gott hat gesetzt …«

Edition C

Ist dir schon einmal aufgefallen, dass alle Glieder des Körpers anders aussehen, und nicht nur andere Funktionen haben? Nicht einheitliche Kleidung, oder einheitliches denken ist hier der Schlüssel! Auch nicht die Einheit durch einen „Papst“ oder eine Gruppe von „Leitenden Männern“ ist hier der Schlüssel, sondern das eine Haupt: der CHRISTUS!

Paulus schreibt hier nichts, von Gehorsam und einsortieren unter einer Führung unter die Apostel oder unter Jerusalem – sondern und Christus! Den er selber, Paulus, tat nur dass, was Christus ihm aufgetragen hat und ließ sich unter der Führung des heiligen Geistes hier und dort bringen. Paulus sagt auch, dass jeder Aufgaben von Christus erhält – und nicht, dass es eine Gruppe gibt, die Aufgaben haben und die anderen diesen dienen sollen! Wenn also jeder Aufgaben von Christus bekommen hat – welche Aufgabe hast DU?

Und wenn Christus das Haupt EINES Leibes ist – welche Gemeinden/ Kirchen gehören Deiner Meinung nach ( und welche Christi Meinung nach) zu dem Leib? Kann es sein, dass wir so unterschiedliche christliche Gruppen sehen, daran liegen, dass nicht jeder Fuß oder Hand oder eines der Organe ist? Kann es sein, dass Christus uns alle benutzen kann – gerade weil wir so unterschiedlich aussehen, so unterschiedlich „funktionieren“? Warum also die Fehler der anderen Gemeinde oder der anderen Brüder auseinandernehmen? Vielleicht gebraucht Christus diese ja genauso wie uns? Oder könntest du deinem Fuß den Unterschied von einem deiner inneren Organe erklären? Wenn also deine Religion dir erklären will, dass nur bestimmte orgs Gott dienen, und dass dann nur bestimmte Personen bestimmte Aufgaben haben, dann schau dir die Worte des Paulus noch einmal in Ruhe an – und schau, ob sie wirklich unter der Leitung Jesu Christi dienen, oder sich selbst zum Haupt gemacht haben könnten. Wahre Christen sind EIN LEIB UNTER CHRISTI FÜHRUNG.

Neueste Kommentare