im Fleiße (O. Eifer) nicht säumig, inbrünstig im Geist; dem Herrn dienend.

Elberfelder 1871 – Römer 12,11

Setzt euch unermüdlich für Gottes Sache ein. Laßt euch ganz vom Heiligen Geist durchdringen, und steht Gott jeden Augenblick zur Verfügung.

Hoffnung für alle – 1996 – Römer 12,11

Seid fleißig und nicht faul. Seid glühend im Geist. Dient als Sklaven für Jehova.

neue Welt Übersetzung – 2018 – Römer 12:11

Ein Diener / ein Sklave hatte wohl immer die Interessen seines Chefs/Herrn im Sinn. Wessen Interessen habe ich im Sinn? Ist es wirklich Jehovah, der in meinem Mittelpunkt steht? Oder höre ich eher auf das, was meine Kirche/Gemeinde/Glaubensorganisation mir sagt? Habe ich ein biblisch geschultes Gewissen oder ein von einer religiösen Zeitschrift geschultes Gewissen? Wenn ich über meine Entscheidungen nachdenke – sind sie wirklich aus Liebe zu Jehovah begründet – oder doch eher, weil ich Angst habe, was andere über mich denken könnten?

Keinem Menschen, der verliebt ist, muss man sagen: „Wenn du dein Leben einfach hältst und unnötige Schulden vermeidest, schaffst du dir Freiraum, um mehr…“ mit deiner Liebe zu verbringen! Nein, dass muß man nicht sagen – weil jemand, der wirklich verliebt ist, von sich aus, ganz automatisch, jede freie Minute mit „seiner Liebe“ verbringen will 😉

Sechstens: Mit Fleiß, nicht mit Trägheit (V. 11a). Das griechische Wort für „Fleiß“, spoudé, bedeutet „Eile“, „Geschwindigkeit“, „Ernsthaftigkeit“ und „Begeisterung“. Es bedeutet, dass man sein Bestes gibt und sich beeilt. Der griechische Begriff für „träge“, oknéros, bedeutet „zaghaft“, „müßig“, „faul“ und „lästig“. Der Gläubige soll nicht hinterherhinken oder in seinem Fleiß faul werden. Der Fleiß oder Eifer, den Paulus in diesem Vers meint, unterscheidet sich von dem Fleiß, den er in Römer 9-10 beschreibt. Eifer ohne Wissen ist kein guter Eifer. Die Gläubigen sollen in ihrem Eifer nicht müßig werden, aber gleichzeitig sollen sie ihren Eifer entsprechend der Erkenntnis einsetzen.

Arnold G. Fruchtenbaum – Ariel’s Bibelkommentar: Römer

Siebtens: Inbrünstig im Geist (V. 11b). Das griechische Wort für „inbrünstig“, zeó, bedeutet wörtlich „kochen“ und „heiß sein“. Ein eifriger Mensch ist leidenschaftlich und engagiert sich für eine Sache. Der griechische Begriff für „Geist“, pneuma, bezieht sich auf den neugeborenen menschlichen Geist, der durch die Wiedergeburt mit Energie versorgt wurde. Gläubige sollten weiterhin darauf achten, dass ihr menschlicher Geist unter der Kontrolle des Heiligen Geistes steht.

Achtens: Dem Herrn dienen (V. 11c). Der griechische Begriff für „dienen“, douleuó, bedeutet „ein Sklave sein“ oder „dienen“. Er bezieht sich auf jemanden, der freiwillig auf das Recht auf Selbstbestimmung verzichtet. Statt sich selbst zu dienen, soll der Gläubige dem Herrn dienen, vor allem im Bereich der bereits erwähnten geistlichen Gaben.

Die folgenden Aufforderungen, die sich auf die persönliche Einstellung der Gläubigen beziehen, können, wenn sie beherzigt werden, diese in den Augen ihrer Mitmenschen liebenswerter machen. Der entscheidende Gedanke steht hier am Ende von Vers 11: Dient (douleuontes; in V. 7 heißt „dienen“ diakonian) dem Herrn. Ihm geht die Erklärung voraus, wie sich diese „Knechtschaft“ (doulos; vgl. Röm 1,1) äußern soll: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend (zeontes, ein Ausdruck, der außer an dieser Stelle nur noch in Apg 18,25 ,dort für Apollos, benutzt wird) im Geist (hier ist entweder der Heilige Geist oder auch das Innere des Menschen gemeint). Wieder ist eines der beiden Gebote negativ, das andere positiv formuliert (vgl. Röm 12,9). Die Christen sollen Gott mit Begeisterung und Eifer dienen.

Walvoord Bibelkommentar

Wer die Geschwister liebt, ist »im Fleiß nicht säumig«. Er kann seine Hände nicht in den Schoß legen, wenn Geschwister Mangel leiden oder in Not sind (1Jo 3,17). Die Liebe, die ihn drängt, macht ihn »[brennend] im Geist«, denn er »dient dem Herrn«, indem er den Geschwistern dient. Wie sollte man dem Herrn mit halbem Herzen dienen? Dass jemand im Geist »brennt«, zeō, wird im Neuen Testament nur noch von Apollos gesagt (Apg 18,25). Von diesem Verb ist das Adjektiv zestos, »brennend« gebildet. Den Herrn ekelt eine Gemeinde, die lau statt brennend ist (Offb 3,16; nur hier belegt).

Benedikt Peters – Der Brief an die Römer

Der Christ ist nicht träge. Paulus gibt hier seine Ermahnungen als Erinnerung an das, was Christen durch den Geist geworden sind. Christen sind „im Fleiße nicht zögernd“, sie öffnen sich den Antrieben des Geistes Gottes, der in ihnen den „Eifer“ weckt zum Tun (vgl. V. 8; auch Apg 5,17; 2Kor 7,7; 11,2; Kol 4,13; 2Petr 1,5; 3,15; Hebr 4,11; Tit 2,14; Offb 3,19). Solcher Eifer ist das „Brennen im Geist“ (vgl. Mt 3,11; Apg 2,3f.; 1Thess 5,19; Offb 3,15; auch Lk 12,35; 24,32). Es ist die Entschiedenheit des Glaubens. Denn der Jünger Jesu „sklavt“ dem Herrn; alles, was er tut, tut er „von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen“ (Kol 3,23). Es ist kein Eigeneifer, kein Brennen für eigene Ziele, sondern Dienst für den Herrn.

Edition C

Nun stellt Paulus drei Leitprinzipien auf. In den nächsten Versen werden noch drei weitere folgen. Der Gedanke, die Bedeutung der ersten drei sei nach innen gerichtet und die der zweiten drei nach außen, kann tatsächlich hilfreich sein. Die ersten drei Prinzipien haben sicherlich viel mit Aktivität zu tun. In V. 8 hieß es, daß diejenigen, die vorstehen, von Fleiß ( spoudê ) gekennzeichnet sein sollten, und diesen Fleiß finden wir auch hier. In spoudê schwingt ein Gedanke von Eile mit, es ist das Gegenteil von Trägheit. Gegen Ende seines Leben erteilte Paulus Timotheus den Rat: »Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen« (2.Tim. 2,15). Hier im Römerbrief betont Paulus, daß dieser heilige Eifer bzw. Fleiß für Gott mit Trägheit nichts gemeinsam hat.

Benedikt Peters – Was die Bibel lehrt

Der Ausdruck »Inbrunst im Geist« kommt nicht nur bei Paulus vor. Lukas beschreibt damit Apollos: »brünstig im Geist« (Apostelgeschichte 18,25). Daraus wird klar, daß eine solche Inbrunst von außen wahrnehmbar ist. Das Wort »inbrünstig« stammt von einem Verb, das »kochen« bedeutet. Wenn es Gläubige in einem geistlichen Sinne beschreibt, sprudeln sie offenbar vor Eifer, oder kochen sogar förmlich über. Diesen Zustand kann man im Fleisch nicht erreichen. Er ist geistlich und die Auswirkung des Heiligen Geistes im Gläubigen, dem dieser Raum gibt. Das ist nicht auf apostolische Zeit beschränkt, sondern eine offensichtliche Manifestation des geisterfüllten Lebens. In den seltensten Fällen, wenn überhaupt, kommt dieser Zustand ekstatisch zum Ausdruck. Mit dem Geist erfüllte Gläubige zeigen dies in schlichter Weise, aber dennoch sollte die Kraft dieses Zustandes nicht unterschätzt werden.

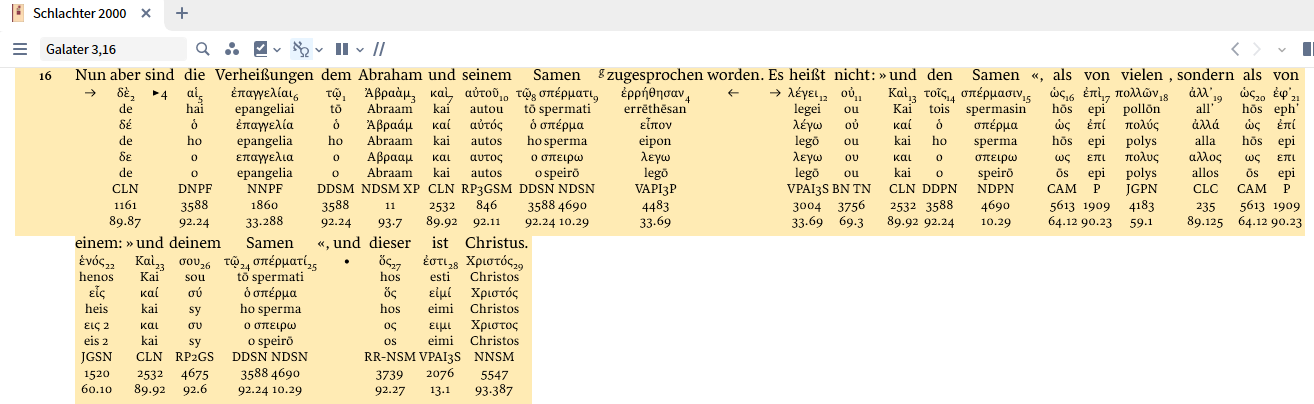

Beim nächsten Satz gibt es verschiedene Grundtextvarianten. Die meisten Manuskripte lesen: »dem Herrn dienend«, aber einige schreiben »der Zeit dienend« (Luther12: »Schicket euch in die Zeit«) oder »der Stunde dienend«. Das Wort »dienen« ( douleuô ) bedeutet, die Pflicht eines Sklaven erfüllen. Das Gewicht der Autorität unterstützt die Vorstellung, stets bereit zu sein, dem Herrn zu dienen, und das in der glücklichen Beziehung zwischen Leibeigenen und Herrn. Dienst für den Herrn ist niemals verdrießlich oder Schinderei, sondern das höchste Privileg. Der Zeit oder Stunde zu dienen, bringt herausfordernde Implikationen mit sich. Das würde bedeuten, jede Gelegenheit auszukaufen und niemals eine der kostbarsten Güter des Lebens zu verschwenden: die gegebene Stunde zum Dienst.

Neueste Kommentare